D’avril à juillet 2025, la communauté rwandaise entreprend une période de commémoration et de mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda. Inspirée par un mouvement de jeunesse rwandais, cette initiative comprend l’organisation d’une « Marche pour se souvenir ».

Ce samedi 31 mai 2025, la météo est resplendissante. Près de l’hôtel de ville de Victoria, la place Centennial s’anime alors que des membres variés de la communauté célèbrent le début des festivités estivales. Concerts, spectacles musicaux et danses rythment l’événement, tandis que les participants arborent des tenues colorées sous les élégants auvents noir et blanc de la Ville de Victoria.

À proximité, face à la scène, un petit groupe commence à se former, la majorité vêtue de noir. Sourires, salutations et étreintes s’échangent, illuminant les visages un bref instant. Les femmes tiennent des bouquets de roses jaunes, roses et rouges, soigneusement enveloppés de cellophane. Sous le soleil éclatant, presque tous portent des lunettes de soleil ou un chapeau.

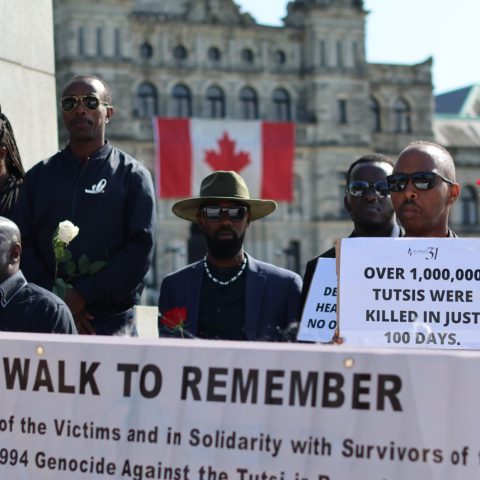

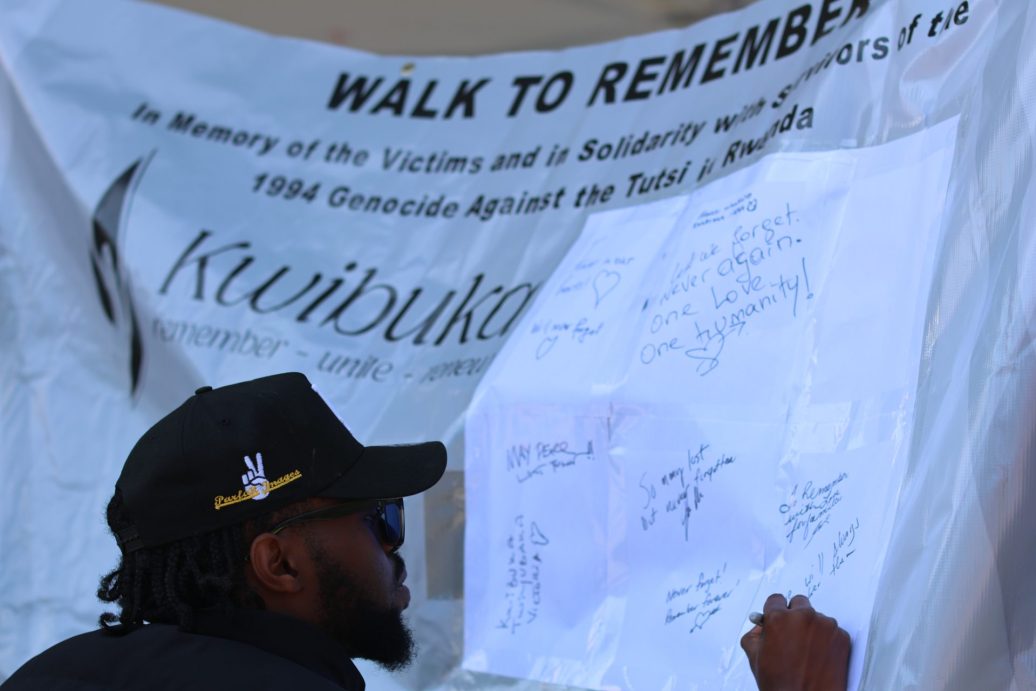

Des membres déploient une large bannière blanche affichant le message « Marche pour se souvenir » en lettres majuscules, avec « Kwibuka » inscrit juste en dessous. Un marqueur circule de main en main, permettant d’ajouter signatures et dédicaces dans l’espace libre sous le titre. « Un seul amour, une seule humanité », « De peur que nous n’oubliions », « Nous n’oublierons jamais », « À jamais dans nos cœurs », autant de messages tracés à l’encre bleue et entourés de petits cœurs dessinés.

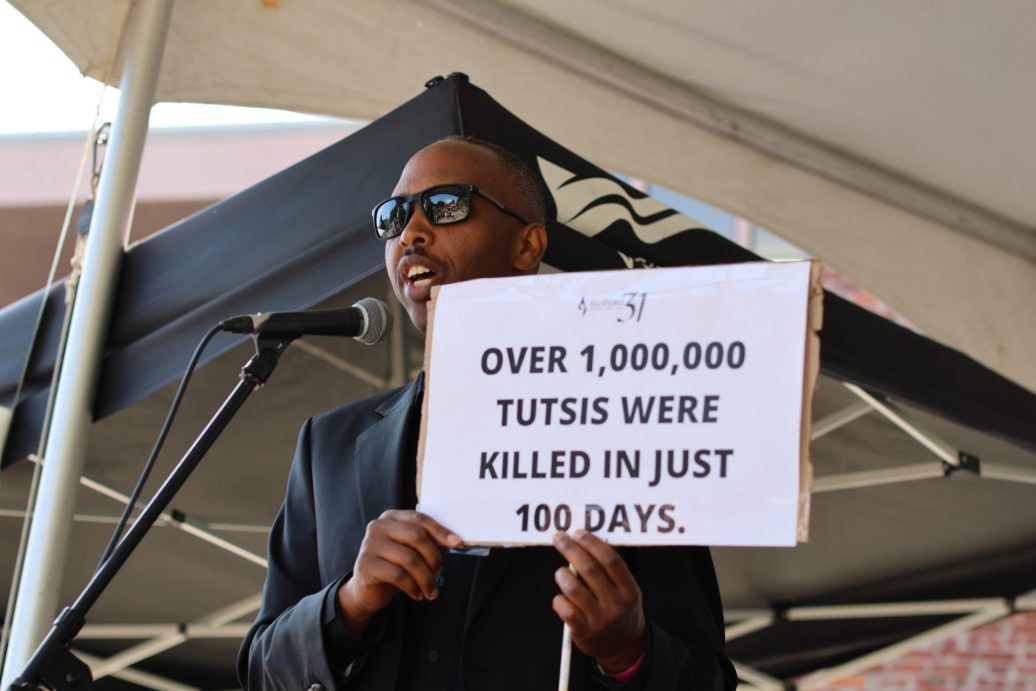

Les organisateurs de l’événement principal accordent un moment aux responsables de la Marche pour se souvenir pour s’adresser au public. Sur scène, Anselme Hategekimana saisit le micro, tandis que la bannière est déployée devant lui, tenue par deux jeunes hommes au visage grave. Après une reconnaissance territoriale, Anselme annonce le début de la journée commémorative, invitant à se souvenir du génocide contre les Tutsi au Rwanda à l’occasion du 31e anniversaire de cette tragédie. Il encourage ensuite les participants à rejoindre la procession vers la Législature de la C.-B.

Le discours contraste avec les célébrations culturelles festives qui ont précédé, mais le public réagit avec chaleur et réceptivité, témoignant d’une solidarité palpable. Peut-être cette marche ralliera-t-elle de nouveaux soutiens?

Sensibiliser

Les organisateurs de cet événement et d’autres commémorations locales sont des bénévoles de la communauté rwandaise de Victoria. Ce groupe dévoué envisage de formaliser l’« Association Kwibuka des Rwandais à Victoria » cette année, en organisant une élection de membres.

Kwibuka, qui signifie « se souvenir » en kinyarwanda, désigne une période de commémoration s’étendant d’avril à mai, se concluant officiellement le 4 juillet, marquant exactement 100 jours. Entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, plus d’un million de Tutsi ont été exterminés. Le 4 juillet est célébré comme la Journée de la libération du Rwanda, commémorant la libération des Tutsi par l’Armée patriotique rwandaise (APR). Le Rwanda observe deux jours de deuil public : Kwibuka et la Journée de la libération.

Anselme explique le choix de la date : « Cela dépend de la disponibilité de chaque membre. Le mois d’avril est particulièrement difficile pour la communauté rwandaise, car le génocide a commencé le 7 avril 1994 dans tout le Rwanda. » La signification de ce jour est profondément ancrée dans l’histoire personnelle de chaque membre.

Pour nous, ce jour symbolise la mémoire de tous nos amis et membres de la famille qui ne sont plus là. Il vise à sensibiliser à la nécessité d’empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. C’est un appel à la paix et à la coexistence harmonieuse.

Un passé toujours présent

Portant un carton rempli de rubans gris, symboles de la sensibilisation au génocide contre les Tutsi, Irène Shema se déplace parmi les petits groupes de la communauté rwandaise de Victoria rassemblée sur la place. « Je fais partie du comité chargé d’organiser la commémoration pour les Tutsi. J’y participe car il est essentiel d’expliquer au public que cela aurait pu leur arriver aussi. »

Pour Irène, le risque de génocide ne se limite pas à certains pays, et la question n’est pas un simple souvenir du passé. C’est un conflit toujours d’actualité : « En République démocratique du Congo, les auteurs du génocide attendent l’occasion de retourner au Rwanda pour terminer ce qu’ils ont commencé. Ils sont armés et soutenus par l’armée congolaise, ainsi que par leur milice, les Interahamwe, qui existait déjà pendant le génocide. »

Elle ajoute : « Tout cela est survenu après que les colonisateurs belges se sont approprié le Rwanda et ont artificiellement créé des groupes ethniques basés sur les activités et les caractéristiques physiques, afin de diviser pour mieux régner. Cette réalité reste profondément ancrée dans l’esprit des auteurs du génocide et de leurs descendants. »

Avancer ensemble

Peu à peu, des pancartes sont distribuées aux participants qui se préparent à partir, s’organisant en ordre. Des passants s’approchent pour s’enquérir du sens de la procession, et obtiennent des réponses volontaires. Certains, convaincus par la cause, prennent à leur tour une pancarte de soutien.

Bientôt, le signal du départ est donné. La procession s’ébranle, attirant l’attention des passants intrigués par ce défilé solennel. Ils se retournent pour observer et lire les pancartes, et certains choisissent de se joindre aux marcheurs.

Une génération distante, mais pas indifférente

Une jeune fille sourit aux personnes alentour malgré sa tristesse. Tamara, 17 ans, étudiante, tient un bouquet et arbore un ruban gris argenté. Arrivée au Canada à l’âge de 5 ans, elle porte en elle une histoire familiale douloureuse : « Ma mère est une survivante du génocide. À l’époque, elle vivait avec ses parents à Kigali, la capitale du Rwanda. Ils ont décidé de se réfugier dans le village de ses grands-parents maternels. Tragiquement, elle a perdu son frère, ses sœurs et sa grand-mère. Elle n’avait que 13 ans. »

La mère de Tamara la rejoindra plus tard, après la marche, pour la cérémonie au campus du Camosun College, où elle doit prendre la parole. « Ma mère ne parle pas beaucoup de ce qui s’est passé, car c’est très difficile pour elle. Peut-être en saurai-je plus ce soir. Elle veut se souvenir de ceux qu’elle a perdus, de ses proches qui ont été tués », confie-t-elle. Tamara prévoit de poursuivre ses études à l’étranger, mais espère revenir à Victoria, car elle aime l’océan.

Les vies perdues

La procession s’arrêtera au Cénotaphe, un mémorial de guerre en bronze situé sur le terrain de la Législature, honorant les Canadiens morts pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, la guerre de Corée et la « mission en Afghanistan ». C’est ici que des fleurs seront déposées en hommage aux victimes du génocide, aucun autre espace n’étant désigné pour la communauté rwandaise.

La marche s’arrête près de l’intersection des rues Belleville et Government, et les cloches du Carillon du Centenaire des Pays-Bas sonnent à l’heure. Leur son accompagne le discours du président de l’association, Augustin Rusekampunzi :

Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. On a dit que c’était une surprise, que les gens ne savaient pas. Mais je pense que nous savons que ce n’est pas vrai. La communauté internationale est restée silencieuse et a laissé mourir plus d’un million de personnes.

Alors que le groupe s’apprête à traverser la rue animée, un joueur de cornemuse, figure populaire du port intérieur en été, entame Amazing Grace.